株式会社は株主のもの

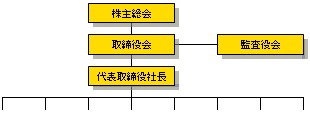

企業は一体誰のものなのでしょうか?創業者、経営者、従業員・取引先を含めた皆のもの等、いろいろな意見がありそうですが、資本主義を唱える以上は「株式会社は株主のもの」ということになります。それは会社の組織図からも分かることで、取締役会の上位には株主総会が位置付けられているはずです。株主の総意があって初めて企業経営が成り立つことになります。

例えば、これが非上場会社(ほとんどの場合、創業者もくしは経営者が大株主)であれば、敵対的な買収に遭遇することは考える必要がありません。議論を呼んでいるのは、上場企業に対する買収案件に限られます。上場企業の株式は市場で自由に売買することができるものであり、嫌だから株式を買わないでくれとは言えません。(実際に大量に取得する際には一定のルールが明示されてはいます。)

株式の持ち合い構造がなくなり、上場することの意味を今ほど問われていることはなかったように思われます。株式公開には資金調達というファイナンスの場としてばかりではなく、知名度の向上、信頼性の向上といった要素もあり、上場を一種のステータスと捉える向きは少なくありません。反面、MBOを実施して株式を非公開にする企業も出てきました。企業と株主との関係が果たしてどのようになって行くのか、これからの動向が大いに注目されます。

企業の価値観が大転換?

現代日本を代表する新興企業の多くは、本社を東京・港区の六本木ヒルズ内に構え、こうした企業の代表者が今、ヒルズ族と呼ばれています。株式公開で調達した資金をもとに他業種企業に対してM&Aを行い、企業価値を示す時価総額を拡大させ、そこでエクイティファイナンスを実施し、今度はそれを元手にさらに事業領域を拡大する。本業そのものよりも連結ベースで見た企業価値を重視するこの経営手法(ヒルズ主義)に対しては賛否両論あるようですが、今はまさにこうした資本の論理がまかり通る時代に突入していると言ってもよいでしょう。株式の持ち合い構造が崩れ、大きな資本が小さな資本を飲み込む、本当の意味での資本主義社会が訪れています。

IT関連企業に多い新興企業の後ろ盾として外資系の証券の名も挙がっており、M&Aに関する手法は米国譲りとも言えます。実際にこれまで銀行に対するBIS規制の導入や、国際会計原則に基づく退職会計、あるいは減損会計の導入を強くうながしてきたのは、紛れもなく米国です。

金融分野においては米国に10年遅れていると揶揄される日本ですが、その差は確実に縮まっていると見て良いでしょう。見方を変えると、差が縮まるように仕向けられているとも言えなくもありません。

企業防衛と新会社法

2006年より施行された新会社法の下では、外国企業と日本企業の三角合併が認められる方向になっていました。しかし、ニッポン放送の件を通して、このままでは優良な日本企業が外資に乗っ取られるとの危機感が急速に台頭、三角合併の解禁は1年間猶予されることが決まりました。買収を仕掛けてくる者から企業を守ると言えば、聞こえはいいのですが、株主という立場から見た場合、どちらが株主資本を有効に使って株主に利益をもたらすのか、争点ははっきりしてきます。

「株主価値の向上」を目指すには、従来の経営路線と新たに提案されている案とどちらがいいのか、楽天とTBSの場合も時間が経てば落ち着きどころが見えてくるのでしょう。ただ、株主といっても長年株式を所有している人もいれば、転売目的の短期ホルダーもいます。ヒルズ族が長期保有をほのめかしても、本心は後者に属すると思われている節があり、この辺が泥仕合になる大きな要因と言えます。